Francisco de Borja e Ignacio de Loyola ocupan un lugar de honor en la nómina de los santos relacionados con Caravaca, porque, atraídos por el prestigio de la Cruz, establecieron en la ciudad una nueva residencia dedicada a la enseñanza y a propagar por todo el orbe cristiano la devoción al Lignum Crucis local. Esta duplicidad de funciones convenía perfectamente a la máxima defendida por los inspiradores de la Orden de formar intelectualmente a la juventud para hacer de ellos en el futuro unos buenos ciudadanos cuya instrucción estuviera a la altura de sus sentimientos religiosos, premisa ya defendida en Murcia cuando se fundó el colegio jesuita igualmente promovido por Francisco de Borja. De esta forma surgía una arquitectura para el saber, el conocimiento y la inteligencia, perfectamente adecuada a los fines religiosos de la Orden, puesta en vanguardia de la cristiandad para la defensa de la unidad católica desde la razón y el pensamiento.

De la misma forma que la estructura interna de la Compañía reflejó el origen militar de su fundador, el sistema de enseñanza, inspirado en él, despertó la competitividad y el estímulo personal, puesto de manifiesto en las aulas convertidas en simbólicos campos de batalla cuyas contiendas dirimían la memoria, el entendimiento y la razón.

En definitiva, la planificación del conjunto obedecía a esta clase de motivaciones en las que el hecho religioso ocupaba un lugar destacado –materializado en la iglesia construida al modo nostro–, y en la distribución de los espacios destinados a la enseñanza. Aquellas instalaciones eran la mejor respuesta a los retos de una Europa sumida en plena crisis religiosa y necesitada de aguerridos combatientes frente a la herejía luterana. La formación intelectual era el mejor soporte para defender el sistema de pensamiento arraigado en la tradición y en el liderazgo proclamado por Roma, al que Ignacio de Loyola mostró una fidelidad inquebrantable.

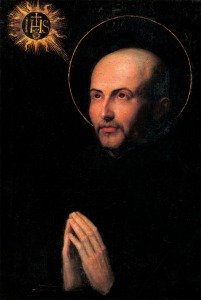

No pasó mucho tiempo desde que los primeros miembros de la Orden alcanzaran la condición de santos. Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Duque de Gandía, o el evangelizador de Japón, Francisco Javier, lo serían con prontitud. Esta circunstancia permitió la realización de una serie de imágenes en las que lo devocional se confundía con el retrato, dada la cercanía temporal de sus existencias a la realización de los mismos –recuérdese el caso de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz– por lo que los rasgos verídicos, se incorporaban con facilidad a sus veneradas efigies. Alonso Sánchez Coello fue el iniciador de la serie de retratos de San Ignacio, cuyo éxito dio lugar a posteriores encargos que solicitaban el envío de una copia de la considerada vera efigies del fundador.

Perdido el original en su destino del Colegio Imperial de Madrid, otras versiones llenaron el hueco dejado por aquél, pues la fidelidad a los rasgos originales de Ignacio, tenidos en cuenta por el pintor y por otros artistas posteriores, justificaron el éxito alcanzado y su difusión por todos los colegios de la Compañía. Así ocurrió también en Caravaca.

Esas fuentes de información acabaron por estimular a los artistas obligados a alcanzar un parecido físico notable con los rostros recordados de los fundadores, ayudados, como Martínez Montañés, de mascarillas que facilitaran el proceso. Era precisamente la detallada información sobre la personalidad de cada uno de ellos la que permitía acercar los rostros y sus expresivas miradas a la realidad contada por los primeros biógrafos o por quienes conocieron a los santos. De hecho, un importante teórico como Pacheco, unido a Montañés en grandes trabajos y profundas desavenencias, obsesionado con la exactitud iconográfica y con la realidad histórica como normas a las que deberían someterse todos los temas, facilitó la información precisa para que la obra fuera lo más real posible. Si las descripciones de Ribadeneyra ya incluían una pormenorizada imagen literaria del rostro del santo de Loyola, la posibilidad de profundizar en esa narración resultaba imprescindible, pues el retrato se fundamentaba en los rígidos matices de la mascarilla de Pacheco y en las glosas fisiognómicas del jesuita. Su resultado podría ser valorado perfectamente por el suegro de Velázquez, sin duda, el mejor conocedor de la equivalencia entre imago y suscriptio, o lo que es lo mismo, entre texto e imagen.

Sentadas las bases retóricas del retrato, Montañés había de responder a la doble realidad exigida por los regidores de la Casa Profesa de Sevilla, autores del encargo. El afán de realidad no podría ocultar la finalidad devocional destinada a suscitar sentimientos edificantes y a servir de hito conmemorativo que solemnizara la beatificación ocurrida en 1610. Tres eran, por tanto, los puntos básicos de la escultura. Partiendo de las posibilidades fisognómicas de la imagen, entendida como una mirada hacia atrás, hacia la realidad física del santo –eso quiere decir el término retrato– Montañés construyó una sobria anatomía, la más adecuada para suscitar los sentimientos de recogimiento y oración que el santo transmitía. El giro de la cabeza, pensado para romper la frontalidad de la imagen, la mano izquierda sobre el corazón –signo delatador de su arrobo místico–, ayudan a valorar la síntesis funcional y simbólica aportada por Montañés, impelido a concentrar los efectos plásticos en las pocas zonas en las que interviene la gubia del escultor –cabeza y manos– y a sugerir el perfecto dominio del cuerpo humano que corresponde a un artista, examinado en su día de los secretos propios de la anatomía de bulto. No podemos olvidar que en 1585 Juan de Arfe había publicado en Sevilla su De Varia Conmensuración para la escultura y arquitectura, texto básico, como la Anatomía de Valverde de Amusco, para la plasmación, según criterios científicos, de un nuevo sistema normativo del cuerpo humano mucho más esbelto. Esa realidad, sólo aquí intuida por la condición de imagen de vestir que tiene esta escultura, como el San Francisco de Borja que le acompaña, tuvo que ser reforzada por la sensación de verismo de la policromía. El color, fase final de la escultura, era herramienta imprescindible. Considerado una de las etapas de la pintura, que requirió la existencia de identificaciones específicas que distinguieran estas labores de las del pincel propiamente dicho, Pacheco fue uno de los más firmes defensores de la supremacía gremial de los pintores dedicados a estas funciones. Como pintor, conocedor de todos los secretos de su arte, fue un activo colaborador de Montañés en obras tan famosas como la Cieguecita de la catedral de Sevilla.

La preferencia de Pacheco por las policromías mates, posteriormente reflejadas en su Arte de la Pintura, era un instrumento eficaz para entonar cromáticamente con el negro hábito jesuita y una forma de profundizar en las cualidades ascéticas de la obra. Así se fue imponiendo una esmerada capa de color que transmitiera vida al expresivo rostro del santo consciente de que la labor por él realizada habría de ser decisiva en el resultado final, aspecto que sirve para introducir valores escultopictóricos en la obra de nuestros artistas del barroco, no sólo entre quienes hicieron de la talla el objeto principal de su ejercicio, sino entre los pintores, cuyas realidades anatómicas, sombras y volúmenes, requerían la presencia de objetos tridimensionales.

Mientras la escultura del fundador jesuita era el resultado de reflexiones profundamente religiosas, a medio camino entre la devoción y el homenaje, Francisco de Borja era portador de otro tipo de sentimientos. Noble de cuna, había entrado en la Compañía movido por el desengaño que le produjo la visión de los despojos humanos a que fue reducido, tras la muerte, el cuerpo de la hermosa emperatriz Isabel de Portugal. Ésa era la intensidad emotiva del pasaje en el que un nuevo actor se preguntaba sobre el alcance real de la escala de valores sustentada por el mundo para despreciar o no temer –como el letrero pintado en la parroquia de la Concepción de Caravaca recuerda– el bien que se acaba... o el mal que no dura.

Nunca se pudo entender mejor la tensión y la angustia con que Francisco de Borja pregunta al cráneo de Isabel dónde ha quedado su hermosura. La transitoriedad de la vida, lo efímero de la existencia y la caducidad de los valores terrenales, habían sido los temas preferidos de una larga historia literaria, una escuela filosófica y unos eficaces instrumentos escénicos que en el teatro y en la predicación habían propalado la frágil condición humana sometida al destino y al imperioso veredicto de la muerte. Francisco de Borja comprueba por sí mismo la realidad de un mundo misterioso que transforma la belleza en fealdad, la opulencia en miseria y el poder en la nada. Los escritores de emblemas y de empresas habían presentado este trance obligado como elemento igualador de la condición humana que medía por el mismo rasero a reyes y menesterosos, a clérigos y pecadores. La vida era un efímero aparato, fastuoso como los de la época, cuya estructura se podía desmoronar en un abrir y cerrar de ojos –in ictu oculi–, como en la obra de Valdés Leal.

Ese sentimiento barroco quedaba prendido del rostro del jesuita como el punto del que partió su conversión y entrada en la Compañía y, además, introducía ciertas intenciones retóricas que le hacían ser no sólo un pasaje importante de su vida sino una seria advertencia sobre el destino final de la humanidad. Por eso, Montañés, frente al sentimiento místico del fundador, ha de variar sus recursos técnicos para infundir un ímpetu agitado y expresivo al santo valenciano sumido en un desconcertado soliloquio con un cráneo coronado. En ese diálogo de preguntas sin respuestas, en el que se desvanece todo aquello que el mundo alaba, Montañés creó una obra magistral, porque si los elementos básicos del lenguaje escénico eran los que transmitían el rostro, el valor del gesto y el lenguaje de las manos, aquí son los únicos recursos que tiene el escultor, que ha de renunciar, por la condición de vestir de la imagen, a las otras posibilidades expresivas que ofrecía el cuerpo.

Esos mensajes nuevos, producto del espíritu de la Contrarreforma quedaban escritos de una manera eficaz en los objetivos de la sociedad nacida al calor del barroco y eran signos de una nueva mentalidad. Por eso, cuando en la exposición Huellas se eligió otra extraordinaria escultura de Francisco de Borja, la realizada por Nicolás de Bussy, las intenciones de su exhibición eran algo más que una simple relación del escultor con los jesuitas murcianos. La escultura compartía panel, en anverso y reverso, con la armadura del cardenal Mateo Lang, procedente del Kunsthistorisches Museum de Viena, porque ambas obras, separadas por la delgada pared de un fondo compartido, representaban los dos mundos tan distintos que vio en su discurrir el siglo XVI. Por un lado, el de eclesiásticos diplomáticos y guerreros, el de los que compartían sus labores pastorales como las propias de la aristocracia europea, el de los negocios espirituales y terrenales; por el otro, el de la Contrarreforma, en el que la necesidad de regeneración interior favoreció la consolidación de nuevas órdenes religiosas como eficaces instrumentos de las nuevas tareas emprendidas.