Ver y escuchar. Estos fueron dos de los principios fundamentales de la retórica barroca. La necesidad de transmitir conceptos e ideas encontró en la palabra a un elemento orientador de la mirada. Las primeras funciones que simbolizarán la sacralidad del espacio fueron, sin embargo, confiadas a la arquitectura, pues era la que revelaba la imagen más próxima del universo, mostrada a los hombres como la aplicación racional de una proporción divina de la que tomaba sus reglas y preceptos. La grandiosidad de sus fábricas y la nobleza de los materiales quedaban equiparados a la sensibilidad natural por la belleza sentida en todos los elementos que regularon sus proporciones y diseño. La nobleza de las bóvedas, bajo las que se desarrollaba ese gran festín de los sentidos, de cuyos colores, vibrantes sonidos y olores quedaban cautivos, era el vínculo material del que se servía el rito para evocar una realidad no vista y sólo sentida a través de las imágenes. La arquitectura simbolizaba la mística realidad anhelada por el hombre, cuyos destellos percibía a través de la luminosidad de las vidrieras y del resplandor de una morada convertida en templo resplandeciente y luminoso pues bajo tales apariencias Dios se había mostrado y porque la luz era el elemento vivificador del universo de la que nacía la vida.

El lenguaje místico y simbólico de la arquitectura era completado por el valor sensible de las imágenes y por las sugerencias de la oratoria sagrada, porque la casa luminosa del Señor era acompañada de otros instrumentos que hicieran sentir cercana su presencia. La tracería de las bóvedas, su altura, la decoración de las paredes, la vistosidad de las capillas y la armoniosa concepción del espacio, no eran más que sensaciones que preparaban para la contemplación. El diseño geométrico de una catedral gótica fue el resultado de un profundo espíritu racionalista que no olvidó los fines para los que pensó y creó el edificio. El arquitecto gótico se sentía dueño de una técnica depurada capaz de calcular los pesos sin que se notaran sus apoyos. En esa síntesis de racionalidad y espíritu el espacio catedralicio permite equilibrar el peso de la razón con la fantasía de la mística, lo visible con lo invisible. Hasta tal punto esta sensación se hizo cada vez más persistente que la arquitectura necesitó del auxilio de las imágenes para herir la mirada. Allí nacieron la escultura monumental y devocional, el retablo y la tabla pintada, unos evocando las terribles desdichas del mal, otros mostrando el fin último de la vida.

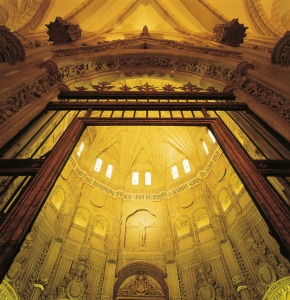

Por eso, la catedral de Murcia lucía para la exposición Huellas una imagen renovada. Lejos de considerar este aspecto como el resultado de una acción mecánica que sirviera sólo para ennoblecer el marco de una exposición, su puesta a punto encerraba otras consideraciones que iban más allá de la simple sorpresa provocada por su limpia y nueva imagen. En el argumento desarrollado, la catedral de Murcia era pieza imprescindible, porque en ella convergían gran parte de los valores históricos, religiosos y estéticos del antiguo obispado y reino. En el recorrido por los itinerarios trazados, la Catedral mostraba los diferentes rostros que ha acumulado a través del tiempo. Y una exposición que en su misma base albergaba conceptos temporales y cronológicos no podía olvidar que los grandes cambios históricos, estéticos y religiosos quedaron prendidos de las bóvedas de aquel templo. Por eso, era tan importante que la Catedral concitara todos los elementos de sorpresa que la percepción barroca exigía. Había que mostrar y ocultar, insinuar y exponer la variedad de soluciones de un edificio al que la exposición rendía tributo. La capacidad de sorpresa mostrada por el visitante cuando accedía a aquellos lugares en que el templo mostraba toda la fuerza de su construcción y la belleza de sus soluciones ornamentales, no era menor que la necesidad de incorporarlo como argumento más de la muestra y como pieza singular que recuperaba los valores pasados. Mirar la cúpula de la Sacristía era poner al visitante en relación con el universo constructivo y simbólico que representaba y con la jugosa carnalidad de sus flores y frutos. La turgencia de aquellos elementos ornamentales de los que arrancan en ejes decrecientes los nervios de la cúpula, evoca la ilusión imaginada de la pintura, provocando concavidades sólo sentidas en la visión de una soñada esfericidad provocada por el arquitecto. Los efectos visuales permitían comprender la forma de articular un espacio dotado de una gran relevancia y simbolismo. La secuencia de estancias quedaba marcada por un ingreso monumental a modo de arco de triunfo cuyo paso daba lugar a un nivel cada vez más elevado en la concepción mística del ritual. Bajo la gran cúpula y su potente masa muraria se encuentra depositada la esencia de la liturgia: una cruz invicta, el Descendimiento del cuerpo de Cristo y la limpieza de corazón ordenada por Isaías. La transición hacia el templo, es decir, la distancia existente entre el basamento de la torre y aquél, trazaba el camino iniciático que llevaba al corazón del santuario. Las soluciones variaban: una bóveda en esviaje solventó las desviaciones de los ejes principales y una portadita, llena de sugerencias mitológicas y literarias, daba a entender que los valores de la cultura, del humanismo y de la religión habían encontrado un sugerente hermanamiento.

Esta idea de equilibrar intenciones rescatadas de la Antigüedad, parangonando su simbolismo con la naturaleza trascendente de las alegorías cristianas, no encontró en la Sacristía el único espacio capaz de expresarlas. El puente tendido con el clasicismo era un recurso ideado para incorporar sus modelos, soluciones arquitectónicas y otras referencias de orden y de composición, al tiempo que una oportunidad para devolver a la cultura contemporánea los valores morales que la Antigüedad había sustentado, demostrando con ello la perfecta equivalencia de sentimientos e ideas que ya el cristianismo, sublimándolos, había hecho suyos. Por eso, si las cabezas esculpidas sobre los capiteles de la portada de la Sacristía fueron, desde luego, una demostración de la cultura literaria de su autor, la concepción heroica del espacio de la capilla de Gil Rodríguez de Junterón, una demostración de la ambición renacentista de triunfar sobre la propia muerte. Ambas intenciones recuperaron el lenguaje formal del clasicismo que el visitante podía entender al recorrer y contemplar los espacios de la Catedral. Las distintas funciones, los diferentes significados y hasta las intenciones más diversas asignadas a cada rincón del templo, formaron parte de su rica y dinámica existencia, ahora expuesta a la mirada a través de la limpia textura de la piedra. Contemplar, ver, entender los espacios, dirigir la mirada, gozar de su privilegio, fueron algunos de los puntos básicos del código más íntimo de la exposición.

De esta forma se explica el protagonismo concedido a la Sacristía, a la Capilla de los Vélez, al presbiterio, a la Capilla de Gil Rodríguez de Junterón o al coro catedralicio. Al recorrer el visitante los espacios mencionados, contemplaba bajo una brillante fábrica, orgullosa de exhibir nuevamente las ricas galas que el tiempo había hurtado, unos objetos cuyo lenguaje tenía mucho que ver con la vida de los recintos en que se exponían. Al acceder a la capilla central de la girola, unas obras de pintura, escultura y dibujo, ilustraban sobre la historia del templo y explicaban en síntesis la función de una catedral. Precisamente aquí se daban motivos para sentir una intensa emoción. La exposición Huellas había sido inaugurada el día 22 de enero con la intención de conmemorar otra efeméride importante, la de colocación de la primera piedra de la catedral de Murcia allá por otro 22 de enero de 1394, justamente en el lugar en que el visitante podía contemplar los objetos que desvelaban sus realidades pasadas y accedía al lugar en que estaba sepultado su prelado constructor.

La mirada quedaba prendida de la nueva imagen que ofrecía la Capilla de los Vélez. Nunca la suntuosidad de un espacio había alcanzado la diafanidad de que ahora gozaba. Adornada con los objetos que en el pasado le pertenecieron, recuperaba junto a la belleza de la piedra, la función sepulcral con que fue imaginada. Faltaba el famoso esqueleto, imagen monumental de la muerte procedente de un viejo catafalco barroco, pero el esplendor con que ahora nacía bastaba para dar necesario acomodo a unos arcosolios revestidos de Lucas Jordán, de los ornamentos familiares de los Fajardo y del cadencioso cortejo de unas musas que sirvieron en el pasado de talismán a otras muertes. En efecto, la concepción dramática con que todavía la Capilla considera ese trágico final, a cuya llegada asistían los habituales pobladores de la fantasía del Bestiario, extiende su poder igualador sobre las glorias de una estirpe que deja campear con orgullo los blasones familiares por todo el recinto. Este juego de los sentidos, al que se invitaba a participar al visitante, era a su vez contrarrestado con otras sensaciones menos inquietantes a las que invitaba el sepulcro de Junterón, traído desde Roma para servir de reposo a quien había sido testigo de los albores del clasicismo en el siglo XVI.

Las musas lideraban todos los aspectos del conocimiento, del humanismo y de la religión, adornadas con máscaras y protegidas por filósofos y maestros como guardianes de la soberanía de la inteligencia. En su interior el arcediano hizo una intensa y emotiva profesión de fe que tiene mucho que ver con la entidad simbólica de su capilla, mostrada en todo su esplendor para la exposición. La concepción centralizada del espacio, la ilusión de su planta, cercana a los modelos clásicos destinados a perpetuar la memoria de los héroes de la Antigüedad, sirve para confirmar que en el espacio catedralicio viven muchas vidas y que la diversidad de estilos coincide plenamente con la variedad de sus intenciones. El arcediano de Lorca espera todavía la luz de la resurrección protegido por las musas bajo el umbral de la original bóveda poblada de seres extraños entre los que campean los cuarteles de su blasón. Esa luz –una vez más la luz recuperada de nuestra Catedral como trasunto simbólico de otras realidades más luminosas– alumbraba sus funciones en la tierra, motivo suficiente para ser recordado.

El orgullo de haber sido protonotario apostólico de un gran pontífice como Julio II bastó para que su obra y destino –la función esencial de su capilla– jamás se borrarán del recuerdo de los humanos. Como el retrato o la literatura, la arquitectura invocaba la única posibilidad que quedaba al ser humano de triunfar sobre la propia muerte. Por eso, era importante que la contemplación de esta muestra ofreciera los valores simbólicos y formales de los espacios catedralicios para comprender que la diversidad de mundos escondidos en una catedral también formaba parte del argumento de la exposición, especialmente si su secuencia permitía los alardes artísticos de unas capillas convertidas en ejes de una evolución imprescindible en el arte español.

El montaje de la exposición era, a su vez, instrumento imprescindible para privilegiar la mirada. Cuando el visitante accedía por la crujía gótica del claustro, un espacio estrecho de difícil circulación, y recorría los primeros capítulos de la historia eclesiástica y civil que en otros tiempos vivió etapas de conflicto y armonía, contemplaba objetos de diversa naturaleza sometidos al rigor de la cronología. Pero en la secuencia histórica exhibida, el camino final conducía hacia la cruz de cristal de roca ante la que Fernando el Católico rindió pleitesía jurando mantener las viejas mercedes, libertades, franquezas y privilegios que sus antepasados habían legado a la ciudad que ahora le acogía. La mirada, atraída por la vibrante textura del cristal tallado, quedaba prendida de la sorprendente habilidad del orfebre para diseñar unas delicadas líneas de metal afiligranado que sostienen de forma casi imperceptible un cristal transparente y luminoso que desmaterializaba la cruz. La luz tenue que iluminaba la pieza, la cercanía del documento que atestiguaba el valor histórico de la misma y la atracción visual ejercida por la suntuosidad de sus materiales, infundía un carácter mágico a su contemplación, sirviendo de punto de llegada a un capítulo final de esa historia que ya había sido comprendida. En los albores de la modernidad una extraordinaria y fantástica cruz marcaba el fin del viejo orden. Pero el escenario en que esa historia se narraba permitía unos juegos de fantasía logrados por medio de las líneas de separación que el montaje insinuaba. La cruz lorquina servía de límite al tiempo y al espacio. Más allá, la historia continuaba dejando ver que su secuencia temporal no impedía a la imaginación viajar hacia el futuro o regresar hacia el pasado. En el mismo espacio en que esa cruz se exponía, el visitante podía dirigir su mirada a través de los paneles que separaban el tiempo para imaginar la realidad futura. Una línea visual intencionadamente trazada, orientaba la mirada hacia el viejo Oratorio del Obispo en el que el San Miguel de Pablo de San Leocadio dejaba ver la elegante silueta de sus vibrantes colores. Ver y contemplar, percibir e intuír lo venidero era un juego de intenciones que orientaba la percepción del contemplador para hacerle más sugestivo su itinerario. Se mostraba elegantemente los objetos en toda su plenitud, se anticipaba a la mirada aquello que vendría después y, de esta forma, el montaje en perfecta armonía con el significado de las obras colaboraba en su puesta en escena. Ver y no ver la catedral formaba parte del juego visual impuesto por la exposición. El visitante veía por primera vez el templo cuando accedía a la sacristía tanto porque allí había nacido la primera estructura gótica de cierta entidad como porque la derribada torre que sobre ella se erguía había marcado los tiempos de la ciudad.

La tensión de la mirada alcanzaba uno de sus puntos culminantes al acceder al presbiterio. El blanco enlucido de sus bóvedas, la limpia tersura de la plata del altar y la condición policroma de algunos sillares del crucero, ocultos durante años a la contemplación, elevaban miradas y sonidos hasta la última esfera. El tiempo y la acción de los mecenas catedralicios eran diferentes. Las bóvedas apenas dejaban ver negras manchas de antiguas pinturas murales que representaron el universo. La acción del tiempo, pero sobre todo, la cruel ruina de un voraz incendio acabó para siempre con esa contemplación del Paraíso representado a través de una bóveda celeste, llena de estrellas plateadas, y de los amorosos versos del Cantar de los Cantares. El lirismo del texto bíblico evocaba la amorosa imagen de la amada aquí entendida como alegoría mariana, cuya hermosura era comparada a la belleza de las estrellas. Todo desapareció, pero para recordar su existencia aún velaba los sueños el Alma Dormida de Nicolás Salzillo con su corazón vigilante.

Las posibilidades visuales del crucero desentrañaban los secretos de una historia trágicamente iniciada en 1854. La destrucción ocasionada por el incendio exigió rápidas acciones para reponer los objetos dañados o arrasados por el fuego. El coro y su gran órgano fueron los primeros en ser instalados gracias al mecenazgo episcopal que entendió la necesidad de recuperar la antigua belleza desaparecida con obras de similar calidad. Mariano Barrio, paladín de estas acciones, logró traer, con el beneplácito real, el coro procedente de un monasterio benedictino desamortizado, además del órgano encargado a Bruselas con el que se quería recuperar la industria española entonces en gran decadencia.

La exposición reservaba a estas iniciativas el rango artístico y simbólico que les correspondía. La mirada y los sonidos entraban en franca competencia al acceder al ámbito interior de la liturgia de los sentidos. Sonidos y colores armonizaban su presencia desde los graves ritmos cuaresmales a las alegres melodías pascuales revestidas de blancos ornamentos. Los ministriles e intérpretes de la capilla musical acompañaban estas celebraciones, haciendo resonar sus contundentes y rotundas melodías con la ayuda del sacabuche, de la chirimía, del redoblar de los tambores, del bajón, de las arpas o de trombas marinas, en cuyos sones latían los ecos de unas melodías originadas en la eterna armonía del universo. Cada festividad requería un tipo diferente de música. La tremenda melodía del Dies Irae, cantada como secuencia del ritual de difuntos, formaba parte de un cortejo presidido por terribles y apocalípticas imágenes que recordaban las amenazas grabadas en las quiméricas figuras de la Capilla de los Vélez o en el negro crespón de los paños de túmulo. Cuando el tubo mayor del órgano interpretaba con su ronco sonar el viento de Pentecostés, un huracán sonoro invadía las bóvedas del templo, al igual que las graves voces capitulares, al salir al encuentro de los estandartes reales en la liturgia de pasión, entonaban un himno, versión cristiana del peán homérico, que precedía a la ocultación de las imágenes del templo, condenando la vista a la amarga ausencia de los colores y a los oídos a escuchar solamente las inquietantes maderas de carracas y tejoletas, instrumentos propios del ritual de Tinieblas. La muerte y el silencio dominaban los espacios sobre los que solamente se asomaban tímidas antorchas alternativamente apagadas hasta dejar el templo, bajo los calculados ritmos del canto gregoriano, en una terrible penumbra. Ausentes la luz y la melodía de los órganos, los sentidos quedaban condenados a la soledad de las sombras y del silencio.

Por eso, resultaba tan importante destacar la mediación de los sentidos en esta exposición. El valor visual de la palabra, el lenguaje cromático de la música, las condiciones acústicas de los instrumentos y el repertorio festivo del vestuario litúrgico, integraban un mundo lleno de referencias poéticas presidido por la más mundana de las representaciones sagradas. Santa Cecilia, la obra más importante de Roque López, era un canto a los sentidos. Los moralistas barrocos habían condenado este tipo de representaciones porque consideraban que tales imágenes quedaban muy lejanas de los modelos de santidad propuestos. Cuando en 1783 Roque López hizo esta obra, dispuso a la figura tocando un órgano de tubos. La emoción maderniana que asombró al mundo mostrando el hermoso cuerpo de la santa delicadamente recostado, sorprendido en un ligero sueño del que va a despertar, evitó todo el dramatismo barroco en favor de una imagen que asombrará por su belleza y por su indestructible juventud. Roque López, muchos años después, pensó su obra como compendio de los valores sensoriales que representaba. Era la protectora de la música y este arte había de ser puesto en escena, importando poco si la atmósfera transmitida por la figura recordaba a una santa o a una dama contemporánea. La sociedad galante, a la que pertenece esta obra, entendió el valor indiscutible de los sentidos, jugó a las ambigüedades de la palabra y de los comportamientos sociales, ocultó las funciones básicas de la arquitectura e hizo del mundo un verdadero y frívolo festín de los sentidos. Santa Cecilia representa, pues, a la música entendida en su consideración intelectual y en el deleite que produce su interpretación, mezclando efectos sagrados y profanos y cuantas consideraciones hicieron de las artes una actividad más del espíritu. La Santa detiene su interpretación, considera mentalmente aquello que va a tocar y eleva la música al rango de las artes liberales, equiparándola a la poesía o la pintura.

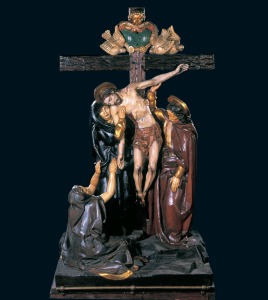

La exposición Huellas permitía, como se ve, varias interpretaciones y juegos visuales. En ocasiones la disposición estratégica de ciertas obras respondía a exigencias de la narración y a otros mecanismos en los que se trazaban ejes pensados para que la mirada pudiera transitar de una obra a otra y comprender muchos de sus secretos artísticos. Aunque en la parte final de la muestra la vida de Cristo impusiera criterios cronológicos imprescindibles en toda biografía, la yuxtaposición de ciertas obras obedecía también a otros motivos. En la capilla de San Fernando, el relieve conocido como Cristo del Corpus, obra de Jerónimo Quijano, iniciaba, más allá del efecto iconográfico pretendido, un eje triangular que vinculaba este relieve al Descendimiento de Cristo de José Capuz y a la Virgen de las Angustias de Salzillo. Quijano realizó una obra llena de dramatismo, mezclando los efectos expresivos de su formación castellana con influjos de origen leonardesco. En el dramatismo que describen sus figuras, en la forma con que agrupa las líneas de tensión de los primeros planos, en la linealidad de los cabellos y en el profundo desfallecimiento de la Virgen, asoman los recuerdos del mundo hispanoflamenco que representara en Castilla Vigarny y, en Jaén o Murcia, Gutierre Gierrero y los anónimos escultores de principios del XVI que llenaron la ciudad de expresivos crucificados. Pero sobre todo, se trata de un relieve, un grandioso relieve que muestra una concepción plástica monumental, un tratamiento de los oros bruñidos aplicados en superficies uniformes y un concepto plano de color. Cerca del lugar en que se contemplaba esta obra, el altorrelieve del Descendimiento de José Capuz, mostraba cómo, pese a la modernidad de sus geométricos trazados próximos al cubismo, esta obra volvía su mirada hacia las grandes obras del renacimiento español, renunciando deliberadamente a la composición tradicional del paso procesional hispánico para primar la frontalidad como única forma posible de contemplación.

La disolución de las formas corporales, insinuadas como simplificadas superficies de certeros golpes de gubia, quedaban recubiertas por unos colores planos, haciendo más expresiva la tensión de las figuras, marcando líneas de fuerza en determinadas direcciones para alcanzar en el rostro compungido de la Virgen y Cristo uno de sus mejores motivos escultóricos. Frente al valor del relieve, la escultura de cuatro perfiles fue la solución buscada por Salzillo. La diversidad de intenciones quedaba clara. Quijano construyó un relieve estático pensado para ser alojado en un arco, Capuz renunció a la descripción impuesta por la escultura tradicional, consciente de que su mundo escultórico había de alcanzar otras metas más próximas al arte del siglo XX;

Salzillo, por el contrario, escogía la escultura de cuatro perfiles como la más adecuada para una imagen en movimiento, pero los tres grupos, en cada época, mostraban la riqueza de soluciones escultóricas diferentes para motivos iconográficos similares, estableciendo una auténtica lección de historia del arte, en la medida en que la proximidad de estas obras establecía ese juego de sugerencias plásticas y visuales.

La exposición Huellas estaba dotada de diferentes registros culturales, de distintas lecturas. El hecho de ver algunas obras en proximidad despertaba ese juego de equivalencias, pues era la mirada la que desempeñaba un papel singular en la percepción estética de la escultura y en las soluciones ideadas para cada imagen, según fueran veneradas como objetos de devoción en la quietud del santuario o como integrantes de espectáculos urbanos contemplados a la incierta luz de la noche. Cada escenario exigió, pues, un modelo distinto, un color y una silueta.

La orientación de la mirada impuesta por la exposición preparaba el ánimo para el deleite final de la gran fachada de Jaime Bort. El mensaje de la escultura, entendida como alma de la arquitectura según dijera su autor, la presentaba como una grandiosa página de la historia propia, como una solución escenográfica excepcional de todo el barroco y como síntesis heroica de cuantos mirabilia escondía la catedral de tan viejo obispado.